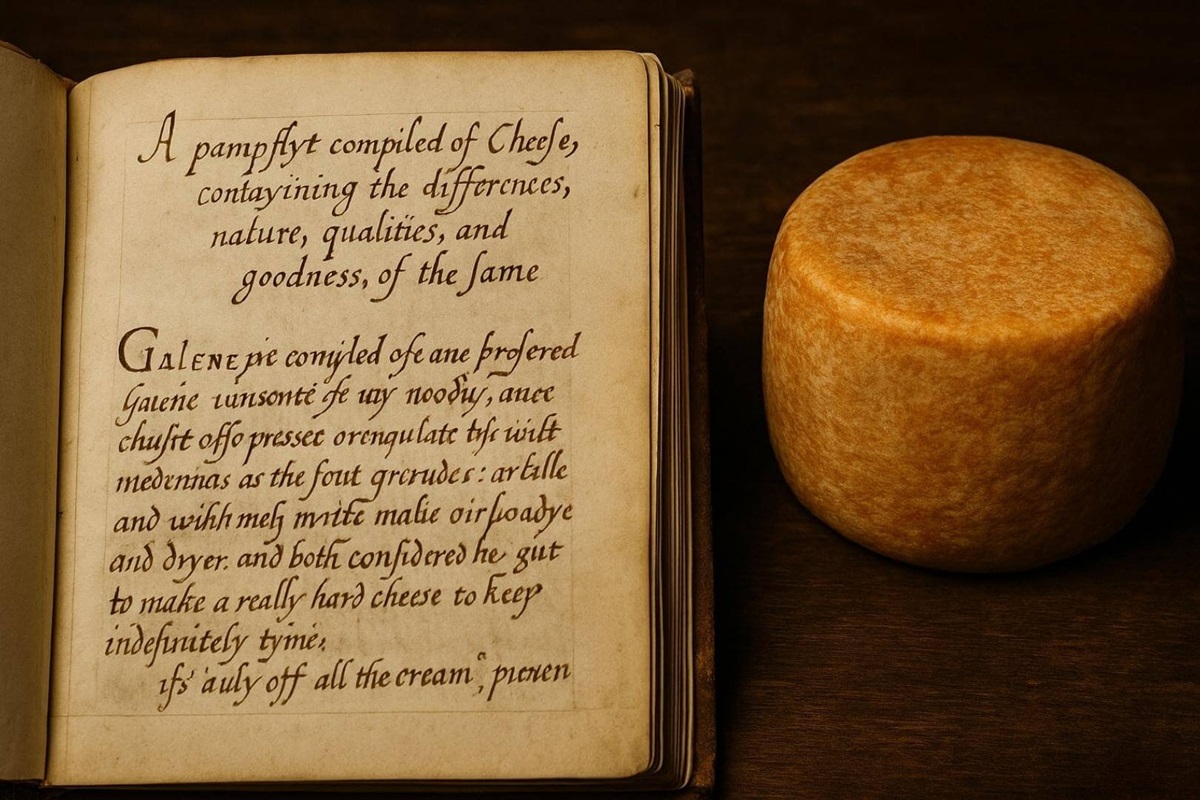

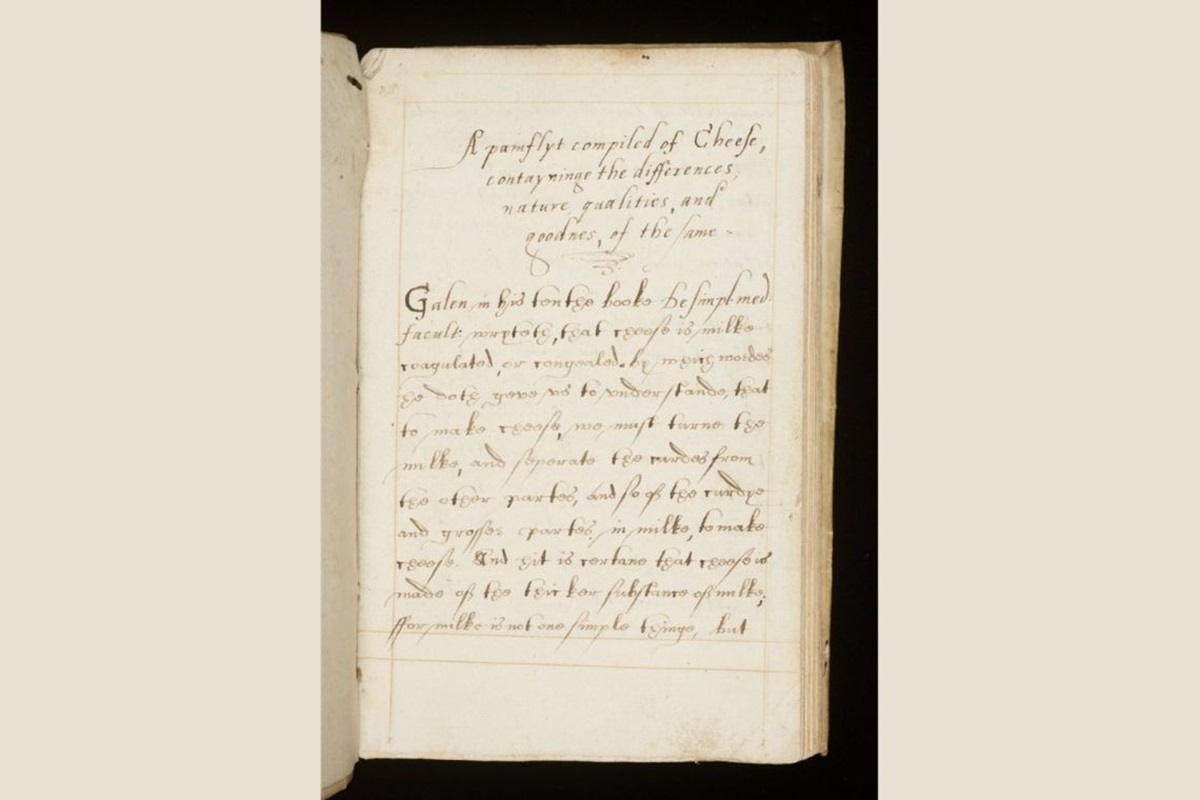

Un manoscritto inglese del XVI secolo, rimasto nascosto per secoli, rivela consigli insoliti sul formaggio, dai suoi effetti sulla salute alle avvertenze sul latte di cane. Nell’Inghilterra elisabettiana, quando le conoscenze culinarie venivano ancora trasmesse più per esperienza che per iscritto, qualcuno osò compilare il primo trattato conosciuto in lingua inglese dedicato interamente al formaggio. Un volume manoscritto che per secoli è rimasto nascosto al mondo accademico e che ora, grazie al lavoro dell’Università di Leeds e di un gruppo di specialisti in rievocazione storica di Kentwell Hall, viene alla luce con tutto il suo contenuto, tanto curioso quanto rivelatore. Il titolo, lungo ed enfatico come vuole la tradizione del XVI secolo, ne riassume lo scopo: A pamflyt compiled of Cheese, contayninge the differences, nature, qualities, and goodnes, of the same, che può essere tradotto come Un opuscolo compilato sul formaggio, che contiene le differenze, la natura, le qualità e le bontà dello stesso. Scoperto in un’asta nel 2023 e datato intorno al 1580, il trattato non solo offre un ritratto insolito delle conoscenze casearie dell’epoca, ma getta anche luce su come gli inglesi del Rinascimento concepivano la salute, la medicina e l’alimentazione nel loro complesso. Il volume, di 112 pagine rilegato in pergamena, appartiene ora alle Collezioni Culturali dell’Università di Leeds ed è stato recentemente trascritto per la consultazione digitale.

Formaggio, medicina ed equilibrio corporeo

Oltre a classificare le varietà e le tecniche di produzione, il trattato stabilisce principi dietetici che potrebbero sembrare sorprendentemente attuali. Si precisa, ad esempio, che non tutti i corpi digeriscono il formaggio allo stesso modo, una nozione che rimanda al moderno concetto di intolleranza al lattosio, anche se all’epoca era spiegata attraverso la teoria degli umori: a seconda dell’equilibrio tra calore, freddo, umidità e secchezza del corpo e del cibo, un formaggio poteva essere benefico o dannoso. Per sapere se fosse opportuno mangiarlo o meno, raccomandava di osservare sia la costituzione del corpo che la “temperanza” del formaggio.

È interessante notare che questo approccio medico non era appannaggio esclusivo degli studiosi. Secondo l’autore del manoscritto, la cui identità rimane un mistero, la saggezza popolare era fondamentale per risolvere i dubbi alimentari: quando le fonti erudite si contraddicevano, consultava contadini e produttori con esperienza reale nella produzione del formaggio. Questo ricorso alla tradizione orale conferisce al testo una dimensione antropologica inaspettata.

Manuale tecnico, ricettario e curiosità

Il manoscritto offre una visione dettagliata dei tipi di latte utilizzati nella produzione del formaggio. Accetta senza scandalarsi l’uso del latte di cammella, di asina e di cavalla, ma lancia un serio avvertimento sul latte di cane che, secondo il trattato, potrebbe provocare un parto prematuro nelle donne incinte. Al contrario, esclude completamente l’uso del latte materno umano, anche se ammette di aver sentito parlare di queste pratiche in altre regioni.

Per quanto riguarda il momento del consumo, il trattato raccomanda di mangiare il formaggio alla fine dei pasti, poiché, secondo la logica dell’epoca, facilitava la digestione “spingendo” il cibo verso il fondo dello stomaco. L’idea che il formaggio chiuda un pasto non sembra essere cambiata molto nel corso dei secoli.

Ancora più sorprendente è la sezione dedicata alle applicazioni medicinali. Ispirato ad antichi trattati, come quelli di Galeno, il testo descrive rimedi scioccanti come una miscela di formaggio stagionato e grasso di pancetta per curare la gotta. Applicato sulle “articolazioni nodose”, l’unguento avrebbe provocato, presumibilmente, l’apertura della pelle senza bisogno di bisturi, lasciando fuoriuscire il male accumulato. Al di là della sua dubbia efficacia, il passaggio evidenzia un senso dell’umorismo macabro che probabilmente non ha perso il suo effetto con il passare del tempo.

La dimensione religiosa e sociale del formaggio

Il trattato non sfugge alle tensioni religiose del suo tempo. Tra i temi affrontati, emerge il dubbio se il formaggio potesse essere consumato nei giorni di digiuno religioso, a causa dell’uso di caglio di origine animale. Alcune alternative suggerite includono l’uso di budella di pesce per cagliare il latte, una soluzione che risuona sorprendentemente con le attuali preoccupazioni sugli ingredienti di origine animale negli alimenti.

Ci sono anche osservazioni sui metodi di conservazione del formaggio per lunghi periodi. Per produrre il cosiddetto “Suffolk Thump”, un formaggio a pasta dura destinato ad essere conservato per mesi, il trattato raccomanda la scrematura totale, eliminando tutto il grasso. Tuttavia, l’autore non lo aveva in grande considerazione: lo descrive come un prodotto di scarsa qualità, seguendo il proverbio inglese secondo cui è “formaggio cattivo quando il burro è già andato al mercato”.

Sebbene l’autore del manoscritto non sia stato identificato, sono noti alcuni dei suoi lettori e possessori. Tra questi, un membro del Parlamento, un medico della regina Elisabetta I e un nobile legato alla cerchia dei Dudley, una potente famiglia cortese. Ciò suggerisce che il trattato circolasse in ambienti colti e politici, il che rafforza il suo valore come documento storico.

Gli esperti di paleografia e storia dell’alimentazione sottolineano che il testo contiene indizi sufficienti – come lo stile calligrafico, i dialetti utilizzati o i riferimenti geografici – per poter attribuire con maggiore precisione la sua paternità in futuro. Per ora, rimane un gioiello anonimo che, dopo oltre quattro secoli, ha ancora molto da dire.

L’importanza dell’artigianato

La diffusione pubblica del manoscritto, che ora può essere consultato online insieme alla sua trascrizione moderna, ha riaperto il dibattito sulla produzione casearia artigianale rispetto a quella industriale. Sebbene oggi la maggior parte del formaggio sia prodotto in fabbrica, le conoscenze raccolte in questo trattato dimostrano che già nel XVI secolo esisteva una profonda comprensione del ruolo dell’ambiente, del latte e dei metodi tradizionali nella qualità del formaggio. Qualcosa che la scienza contemporanea sta iniziando a riscoprire.

La conduttrice Sheila Dillon, che ha dedicato un episodio del suo programma alla BBC al “Pamflyt”, riflette su come questo tipo di conoscenze antiche rafforzino l’importanza della produzione locale e della diversità casearia rispetto all’omologazione dell’industria lattiero-casearia moderna. Il manoscritto, lungi dall’essere una semplice curiosità, diventa così una testimonianza della sofisticatezza culturale, medica e gastronomica di un’epoca che ha ancora molto da insegnarci.